実は昨夜、北九州で飛行機に乗る直前から身体に異変を感じていまして、飛行機に乗っている最中に全身汗だくになるほど苦しみと戦っていて一睡もできず、東京は羽田空港に着いてすぐにトイレに駆け込み下痢と嘔吐をメイク。履いた物は丸々奥さん宅でご馳走になった美味しかった夕飯でした。ああ、勿体無い(泣)

症状から考えるに、完全に胃風邪です。この涼しい季節になっても真夏と同じTシャツ&ショートパンツだったので、単純にお腹が冷えた模様です。

それにしても、着陸準備中の飛行機の中で、地上に着いてトイレに駆け込んだら、下痢と嘔吐のどっちを先にしようか真剣に悩んでいたところに、切羽詰まった感じが分かるかと思います。嫌な二択だったなぁ… あ、下痢の方を優先させました。

それで、そこから今まで水分を少し摂っただけで食べ物は何も口にしていないので、息子と遊ぶ以外は食う・寝る生活だった北九州の2日間に太った身体をシェイプさせるには、十分なダイエットとなったのでした。メチャ不健康な方法でしたが…

そんな体調でしたが、日課となっている朝練バニーホップバースピンだけはしっかりやりました。とにかくMTBに乗りたかったので。

されど、お腹に力が入らなかったのか、バースピンは惜しいカタチを連発して結局メイクはできず。

初のNikon D610による朝練動画撮影で、頭が切れて構図が合っていませんでした。(一眼デジ動画特注の湾曲した前輪)次回はもう少しカメラを上向きにしよう。

朝練のおかげで涼しい朝にも関わらず、気持ち悪いくらいの汗だく出勤となりましたね。

それにしても、facebookを見ると、みなさますっごく楽しい週末を過ごしていたみたいですね!

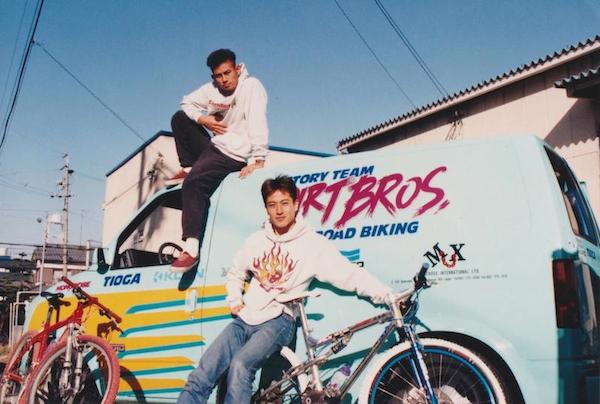

何より多くのエントリーがあったのが、GONZO PARKで開催されたMTBやBMXの老舗代理店モトクロスインターナショナルの35周年記念パーティ『THE PARTY 35』で、日本のMTBシーンを牽引したスーパーチーム「DIRTBROS(ダートブロス)」が1日限定で復活したことでしょうか。

DIRTBROS(ダートブロス)通称:ダーブロとは、国内にて圧倒的な強さを誇った塚本岳(たかし)さんと、YANSこと柳原康弘さんの2人によるマウンテンバイクチームです。

画像の引用元はこちら

実は自分は個々にこのお二人とは、イベントを協賛していただいたり、色々なフィールドで交流したことは多々ありますが、ダーブロとしてのお2人とは会ったことはありませんでした。単純に自分がMTBを始めた頃にはダーブロは解散していたからです。(ビデオは1本持っていました!)

そんなことから、自分自身の思い入れとしては、その当時からMTBを続けていらっしゃる多くの方よりも浅いですが、記事を投稿されている方たちの文章や画像の熱量を見ると、何故か自分も心を動かされる物があるのでした。

ダートブロスの活動内容は、こちらに詳しく掲載されていますので、知らない方はチェックしてみてください!

うーむ。MTBシーンが沈んでいると言われている今こそ、当時のダーブロみたいなシーンを引っ張るスーパースターが現れてくれると面白いんだけどなぁ!と密かに若手ライダー達には期待していたりするのですが。これは本当に!

あと、2番目に良く見たのが、スラムパーク瀬戸に関する記事ですね。スラムパーク瀬戸は、土砂採掘場ののり面を利用して作られた会員制のライディングパークで、ショートダウンヒルコースがあるのですが、これが「まるで下りのパンプトラック!」という面白いコース内容で、行った人達は誰しも「超面白い!」を連発していたのが気になっていました。

※自分も見て「確かに面白そう!」と思ったスラムパークを走っている動画を探したのですが、見失いました。

そんな訳で、ふじてんと言い、面白そうな公開されたコースが徐々に増えているマウテンバイクシーン。これは将来的に色々と期待しちゃいますね!

明日の祭日は朝から世田谷公園、お昼からフラワートレイルに行きます!ご一緒できる方、ぜひともよろしくお願いします!!フラワートレイルではラインの整備もありますが、その後はエアターン講習会でもやりますかね?